Les religieux bénédictins de St Médard installent un prieuré à Donchery

Un tiers des revenus du prieuré est destiné aux pauvres, ce qui attire des colons qui s’installent autour du prieuré, formant le premier noyau de la ville.

Fin Xe siècle, Donchery est placé sous la protection d’un avoué, homme lige du prieur, moyennant une part des droits seigneuriaux.

Cette charte a dû être confirmée à plusieurs reprises aux XII et XIII e siècles : par celle de 1190, Philippe II Auguste confirme que la seigneurie foncière, la seigneurie des eaux et rivières,(donc le cens des vannes), ainsi que fours banaux de Donchery et de Floing appartiennent au prieur. L’avoué, homme-lige, peut disposer de 3 maisons pour lesquelles il paie le cens.

En 1005, l’abbé est autorisé à établir un marché hebdomadaire

Avec l’augmentation de la population, un pont doit être établi sur la Meuse, et la charge de son entretien et de ses réparations après les crues entraîne des conflits entre le prieuré et les habitants.

En janvier 1322, le pont ayant été en partie emporté par les glaces, une pacification est enregistrée : la commune de Lumes devra rapporter les bois retrouvés entre Lumes et Donchey, le prieur fera rapporter les bois retrouvés en aval de Lumes Le bois perdu devra être coupé dans le bois de Sugnon appartenant au prieuré, et dans le bois communal de Roquan, la coupe étant à la charge du prieur, le transport à celle des habitants.

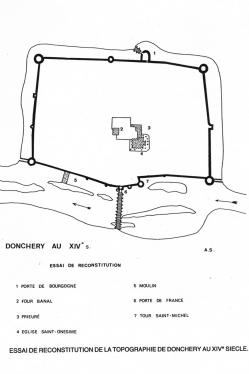

Donchery, sur la frontière, a dû s’entourer de remparts On ignore la date de leur construction, mais, au XIVe s, les archives mentionnent à plusieurs reprises l’autorisation ou l’obligation faite aux habitants de vendre des coupes de bois pour la réfection des fortifications. (1331, 1e mention, puis 1348, 1358)

Lors de la "grande Jacquerie" de 1358, les remparts protègent la ville, tandis qu'Attigny et Pont-à-Bar sont brûlées.

Au XVe siècle, Donchery, est au cœur de la guerre entre Louis XI (1461-1483) et Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1467-1477), qui assiège Donchery en 1472.

Selon une croyance populaire, l'apparition de troupes angéliques envoyées par Saint Onésime aurait fait fuir les Bourguignons !

Remarque : les portes de la ville s'appellent "porte de France" et "porte de Bourgogne"